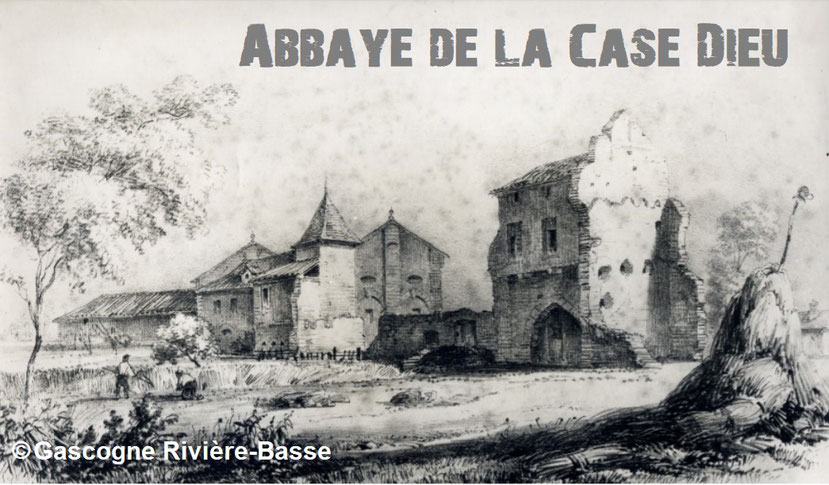

L'abbaye vers 1840 par Alexandre Ducourneau

Dès la fin du XIème siècle, l'Espagne entreprenait "la Reconquista" sur les Maures par le nord, libérant la route vers la tombe de l'apôtre Jacques à Compostelle. Venus de toute l'Europe, les pèlerins affluent. Les Pyrénées n'étant franchissables qu'à leurs extrémités, les différentes routes convergèrent tout naturellement vers le sud-ouest de la France de l'époque. Ce nouveau lieu de passage attira le pouvoir religieux et tout particulièrement monastique. C'est ainsi que de nombreuses abbayes virent le jour en Gascogne et en Rivière-Basse notamment.

Les abbayes de Tasque, Maubourguet et Beaumarchès seront construites à cette époque. De Tasque ne subsiste plus aujourd'hui que l'église abbatiale Saint-Pierre tout comme pour Maubourguet et l'abbatiale de l'Assomption. Malheureusement, de Beaumarchès, ne subsiste quasiment plus rien. Pourtant ce fût l'abbaye la plus influente de notre contrée : l'Abbaye de la Case-Dieu.

L'abbaye sur la carte de Cassini vers 1770

Situation géographique

Située dans la plaine de Beaumarchès à proximité du confluent Bouès/Arros, elle joua un rôle très important notamment dans l'édification des bastides (Marciac en 1298 puis Plaisance-du-Gers en 1322). Fondée en 1135 par Pierre, comte de Bigorre et Guillaume II d'Andozile, archevêque d'Auch, elle a grandement participé à l'essor économique de notre région en créant des granges monastiques ou en construisant des moulins Plaisance, Espalanque, Houga à Marciac ou Lacazedieu à Pallanne, grange de Rousset et du Tilhet à Plaisance,... liste non exhaustive). L'abbé patronnait plusieurs cures comme Sainte-Quitterie de Ribaute (ancien Plaisance) ou la paroisse de Saint-Laurent en Devèze.

Y vivaient des chanoines Prémontrés (voir ci-contre) dirigés par un abbé. Certains d'entre-eux furent à l'origine de familles de seigneurs comme Gaillard de Lupé à La Serrada (Lasserrade) ou d'autres notables de Rivière-Basse.

Ce monastère qui compta jusqu'à plus de cent personnes à son apogée fut pillé par les protestants venus du Béarn en 1569.

Les chanoines n'étaient plus qu'une demi-douzaine à la fin de l'Ancien Régime. L'abbaye fut complètement démantelée durant la Révolution et les années qui suivirent.

Depuis la création de la bastide en 1298, l'abbé de la Case-Dieu vivait principalement à Marciac. C'est là que se traitaient les différentes transactions entre l'abbaye et les seigneurs locaux. Elle est située sur la place au milieu du côté Nord et jouxte la Mairie .

Des vestiges disséminés ...

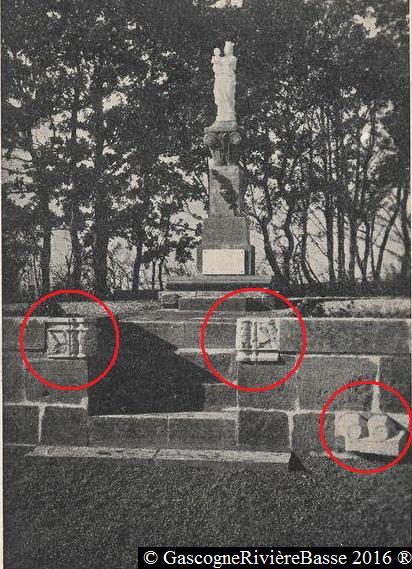

Cliché original de Robert Samson, fils de Julien(1938)

On trouve de nombreux vestiges architecturaux et ornementaux principalement à Marciac et Beaumarchès bien sûr mais aussi dans de nombreux villages de Rivière-Basse (Ladevèze, Labatut, Plaisance, Castelnau ...).

Ci-contre, un exemple d'éléments de décor de La Case-Dieu réemployés pour l'édification du Monument de la Paix à Cayron sur la commune de Beaumarchès.

L'initiateur et architecte de ce calvaire n'est autre que le félibre Julien Samson (1881-1943) de Cayron. Son épée d'officier de la Grande Guerre est d'ailleurs enfouie dans le monument. L'inauguration eut lieu le 11 novembre 1938 en présence de l'Archevêque d'Auch, Mgr Béguin.

Ci-contre à droite, un chapiteau double provenant certainement du cloître gothique de La Case-Dieu et retrouvé comme support de la chaire de l'église de Marciac.

Ci-dessous, un autre élément retrouvé dans une maison bourgeoise à Ladevèze-Rivière.

Le Marquis Pierre Clair de Fondeville (1755-1829) de Labatut-Rivière, président du directoire des Hautes-Pyrénées sous la Révolution a acheté l'ensemble des possessions de l'abbaye vendu comme bien national en 1791.

Voir ci-contre, une table d'autel de la Case-Dieu dressée contre l'église de Labatut et réemployée comme plaque mortuaire géante par sa famille Fondeville.

Que reste t-il sur place ?

Ci-dessous une juxtaposition de l'abbaye début XIXème avec ce qu'il en reste et début XXIème siècle, soit 200 ans d'écart. L'étendue du domaine était de près de 3 ha. L'abbaye fut fortifiée à une époque et ceinturée par un large fossé, en partie perceptible sur le cadastre napoléonien (à gauche).

Les deux seuls bâtiments qui existent encore sont visibles sur la photo aérienne. Ils renferment chacun des éléments architecturaux de l'abbaye.

Une légende locale voudrait qu'il existât un souterrain reliant l'abbaye et le Château de Ladevèze-Ville aujourd'hui pratiquement disparu (proche de l'église de la Madeleine); Et qu'une chèvre en or y aurait été entreposée lors de la prise de la Ville par le Prince Noir...